HTMLインクルード サイトナビ 人気記事ランキング01

「障がいを意識しない社会をめざして」コロナ禍で生まれた日立の社内プロジェクト

コロナ禍での在宅勤務が拡大する中、日立グループの障がいがある社員と障がいがない社員が一緒になり、「日立インクルーシブなみらいプロジェクト(通称「I-MIRAI」)」を立ち上げました。

インクルーシブ(排除しない)な働き方改革や社内システムのアクセシビリティ(誰にとっても円滑に利用できること)の改善をめざすこの活動は、この夏で3年目を迎えます。たった3人の障がい者間の情報共有から始まった活動は、社長を動かすなど着実に成果を上げ始めています。

コロナ禍がプロジェクトを生む

新型コロナウイルスの感染拡大によって、日立では在宅勤務が日常となりました。それにともない問題となっているのが、視覚や聴覚に障がいがある社員にとって、オンラインでの仕事に支障が生じていることです。

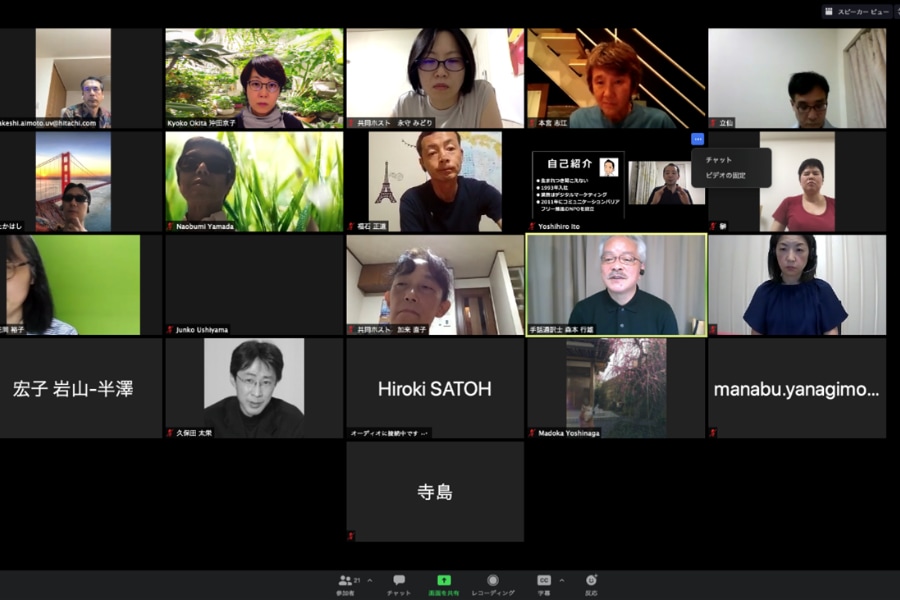

そこで2020年6月、「誰一人として取り残さない社会の実現」をめざしたI-MIRAIが立ち上がりました。初めて主催したイベントは同年8月、「今こそ、アクセシビリティとインクルージョンを語ろう!」をテーマに開催。視覚や聴覚に障がいがある社員、発達障がいの家族を持つ社員などが集まり、オンライン業務のアクセシビリティや情報発信の在り方などについて意見を交わしました。

進行性の難病で視覚障がい者に

I-MIRAIの立ち上げメンバーの1人で、日立製作所の公共システム事業部に勤務する高橋純也さん(45)。高橋さんが目に違和感を覚えたのは幼稚園の時で、小学3年生のころにはさらに視野が狭くなったことを実感したといいます。

「見えない、と決定的に気づいたのが6年生のときです。バスケットやバレーでみんなが投げるボールを追えなくなりました」

眼科医からの診断は、指定難病の「網膜色素変性症」。「進行性のため30歳くらいで目が見えなくなるかもしれません」と言われ、実際、高橋さんが全盲になったのは30歳を少し過ぎたころでした。

障がいのある仲間と情報共有

高橋さんは入社後、ソフトウェアの出荷部門に配属。視力が低下するにつれ、拡大鏡を使ったり、パソコンの画面を白黒反転するようにしたりして、ほかの社員と同じ業務をこなしていました。

全盲となった現在は、職場のメンバーと業務を分担しながら、社内のウェブサイトを管理する業務を行っています。パソコン作業はマウスを使わずキーボードで処理し、画面に表示される文章は音声読み上げソフトで「聞く」ようにしています。

そんな高橋さんは2008年、同じように視覚障がいがある日立社員と3人で情報共有を始めます。メーリングリストを作って視覚障がい者に役に立つ情報を教えあいました。これが「I-MIRAI」プロジェクトの種となります。

まず障がいについて知ることが大切

それからしばらく後の2019年、再生医療の研究を進める日立神戸ラボが、「ロービジョン・ケア(視覚障がいのため生活に何らかの支障をきたしている人への支援)」をテーマにしたワークショップを開催。そこには研究者や眼科医のほか、視覚障がいがある社員も参加しました。

その企画を担当したのが、現在の「I-MIRAI」のコアメンバーの一人で、基礎研究センタ日立京大ラボの沖田京子さんです。

「ワークショップでは、視覚障がいがある社員が手を挙げて『この議論は、障がいがない人の目線で考えた論理で進んでいませんか?』と思い切って発言されたのです。それを聞いて『この人からもっと話を聞きたい』と思い、後日、会いに行ったんです」(沖田さん)

その社員から話を聞くうちに沖田さんは「同じ視覚障がい者と言っても、さまざまな見えにくさの違いがあり、人それぞれなんだ」と実感。沖田さんはこう指摘します。

「障がいの個別の現実を知ることが、まずは大切です。障がいを自分の思い込みや理解で決めつけないためには、いろんな当事者の話を聞いて、たくさんの気づきを得ることが必要なんです。そうすることで、障がいを見るのではなく、その人自身を見るようになっていきます」

ワークショップや意見交換サロン

プロジェクトを立ち上げてから2年、活動は着実に広がりをみせています。現在では2カ月に一度、障がいなどに関する理解を促進・啓発するワークショップと意見交換のためのサロンが交互に開催されるようになりました。

沖田さんが特に印象に残っているのは、聴覚障がい者が職場における「アンコンシャスバイアス(無意識の思い込み)」の問題についてプレゼンした回です。

「職場における偏見や差別に繋がりかねない芽をつみ、もっと風通しが良い職場をどうすれば作れるか、大きな気づきを与えてくれました」と沖田さんは語ります。

そのほか、社内で稼働するeラーニングシステムや勤怠管理システムなどの改善案を提案。音声で読み上げることができなかった画像データに代替テキストを付与することで読み上げられるようにしたり、イベント開催時に字幕や手話で「情報保障」に取り組んだりするなど、障がい者が働きやすい職場環境づくりに貢献しました。

障がいを意識しない社会に

プロジェクトチームの活動は、日立の経営陣にも届き、グループ全体を動かすことになりました。

2019年の世界経済フォーラム年次総会(ダボス会議)で提唱された「The Valuable 500」という運動があります。これは、障がい者の活躍を推進するために世界で500社のCEOの賛同を得ることをめざす取り組みです。この“The Valuable 500”に日立も参加すべきだとI-MIRAIのメンバーが提言したところ、当時の社長が応えて日立グループも参加することに決まったのです。

このように障がい者が働きやすい環境を作ってきたI-MIRAI。高橋さんは今後の展望について、こう期待を寄せます。

「最終的には誰もが障がいを意識しないでいられる社会になることですね。もうこのプロジェクトが必要なくなる、そんな日がいつか来ることをめざして活動していければと思います」

障がいの有無にかかわらず、誰もが活躍できるインクルーシブな社会の実現に向けて、今日もプロジェクトメンバーたちは一歩一歩、取り組みを進めています。