HTMLインクルード サイトナビ 人気記事ランキング01

3分でわかる「COP28」とは?注目の「グローバル・ストックテイク」も解説

世界各地で異常気象が相次ぐ中、気候変動対策を話し合う国連の会議「COP28」が2023年11月末から、アラブ首長国連邦(UAE)のドバイで開催されます。会場では、参加国・地域や国際機関などによるパビリオンが設けられ、日立も環境省が設置する「ジャパン・パビリオン」に出展するなど、サステナビリティに関する取り組みを紹介します。

世界の国・地域や企業が注目するCOPとはなにか?これまでのCOPの経緯、そして今回のCOP28のテーマや議題まで、COP28について知っておくべき基礎知識をわかりやすく解説します。

日本も参加COP28とは?意味は?

私たちが新聞やテレビなどのニュースで見聞きする「COP(読み方:コップ)」。「締約国会議(Conference of the Parties)」の略で、条約を結んだ国々による会議を意味します。

その中でも代表的なのが、1992年に国連で採択された気候変動枠組条約を結んだ国や地域が参加するCOP(国連気候変動枠組条約締約国会議)です。この条約は、大気中の温室効果ガスの濃度の安定化を究極的な目標としていて、COPでは目標実現のための国際的なルールづくりが行われます。

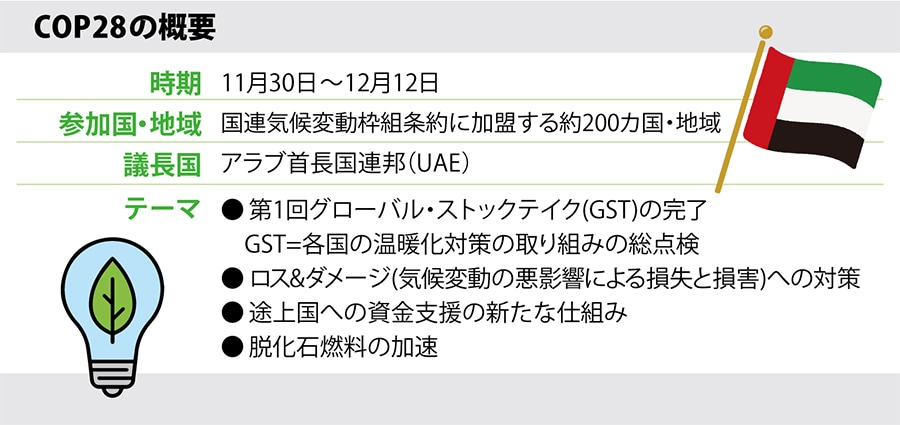

28回目となるCOP28は、2023年11月30日から12月12日の日程で開催されます。開催地はUAEのドバイです。前回のCOP27から持ち越しとなったロス&ダメージ(気候変動の悪影響にともなう損失および損害)対策など、気候変動に関するさまざまなテーマが議論されます。

COPの経緯やポイントを解説

国連気候変動枠組条約のCOPは、1995年に第1回(COP1)がドイツのベルリンで開催されて以来、ほぼ毎年開催されてきました。

過去27回のCOPの中で、節目といえるのが2015年にフランスのパリで開催されたCOP21です。

COP21で採択された「パリ協定」では、「世界の平均気温上昇を産業革命以前に比べて2度よりも十分低く保ち、1.5度に抑える努力を追求する」という世界共通の長期目標が掲げられています。

これらはそれぞれ「2度目標」「1.5度目標」とよばれています。同協定を受けて、先進国を中心に、多くの政府がカーボンニュートラル(温室効果ガスの排出量と吸収量の差し引きを0にすること)を実現することを表明しています。日本政府も、2020年10月、2050年までにカーボンニュートラルをめざすことを宣言しています。また、企業においても、その達成に向けた取り組みが進んでいます。

2021年には、地球温暖化や気候変動に関する科学的評価を行う国連の組織「IPCC(気候変動に関する政府間パネル)」が、最新の報告書(IPCC第6次評価報告書)を発表。報告書では「世界の平均気温は産業革命以前に比べて1.09度上昇しており、その理由が人間活動の影響であることは疑う余地がない」とされ、目標を達成するためには一層の努力が必要であることを、国際社会は改めて知ることになりました。

また、COP21以来、2度目標と1.5度目標では気候変動の未来に大きな差が生じることが指摘されています。それを受け、2021年に英国のグラスゴーで開催されたCOP26では「グラスゴー気候合意」を採択。「気温上昇を1.5度に制限するための努力を継続することを決意する」として、1.5度目標をめざすことが明確にされました。

グローバル・ストックテイクとは?

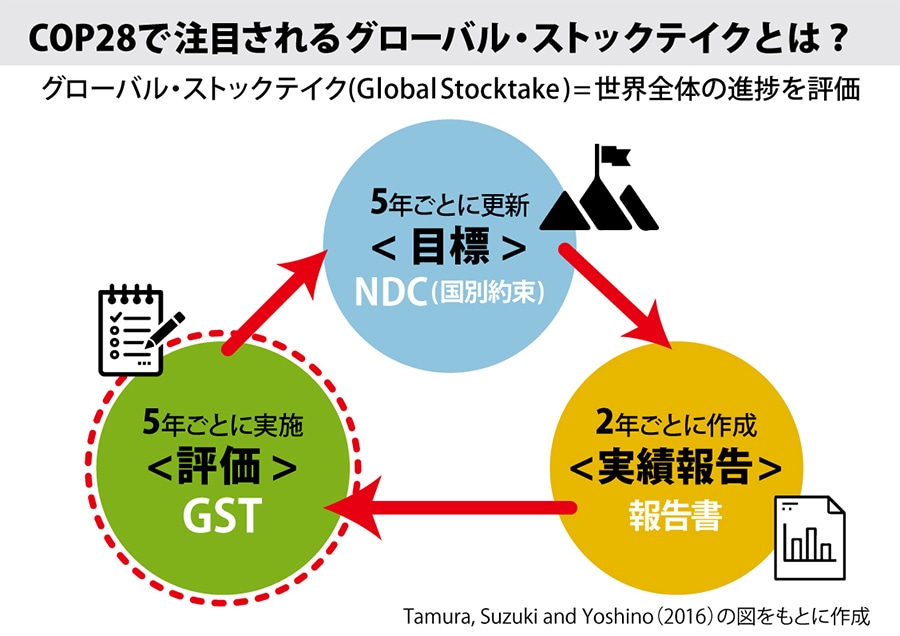

1.5度目標の達成に向け、COP28で特に注目されるのが「グローバル・ストックテイク(GST)」。パリ協定に基づいて、各国では温室効果ガスの削減目標を「国が決定する貢献(NDC:Nationally Determined Contributions)」として自主的に設定しています。GSTは世界全体でNDCの進捗状況を評価するための仕組みです。5年ごとに実施することで、目標達成に向けた改善へとつなげます。

第1回のGSTは2021年11月から本格的に動き出しました。COP28では、世界全体の取り組みの現状が共有されるとともに、それを踏まえた最終的な議論が行われる予定です。

COP28に出展する日立

バリューチェーンを通じて2050年度までにカーボンニュートラル達成という目標を掲げて取り組みを進める日立。COP28では環境省が設置する「ジャパン・パビリオン」に出展し、地球環境の保全と人々の快適な生活が両立するサステナブルな社会を実現するテクノロジーやソリューションを紹介します。

展示例

■大気中のCO2を回収して衣服の原料やエネルギーとして利用するための研究

関連記事:CO2を衣服の原料やエネルギーに カーボントランスフォーメーション:社会イノベーション:日立 (social-innovation.hitachi)

■電動車の使用済みリチウムイオン電池を活用した可動式蓄電池バッテリキューブ

関連記事:増えるEVとバッテリ、新たな課題と解決策は?:社会イノベーション:日立 (social-innovation.hitachi)

(COP28出展は「バッテリキューブ」のみ)

■気候変動により増える水害をシミュレーションするソフトウェア

関連記事:日立の人:「水害のない社会を実現したい」 日立の洪水シミュレーション開発者の挑戦:社会イノベーション:日立 (social-innovation.hitachi)

■非化石エネルギーの導入を促進する、デジタル技術を活用したグリッドソリューション

関連記事: 「電力の安定供給に貢献」二国間で電力を融通する日立の「国際連系線」:社会イノベーション:日立 (social-innovation.hitachi)

■環境負荷の低減と都市の活性化の両立をめざす、電動化、フリートマネージメント、MaaS 等のモビリティソリューション

関連記事(1):複数の交通機関が「手ぶら」で利用可能に 日立レール、スマホ用アプリ開発:社会イノベーション:日立 (social-innovation.hitachi)

関連記事(2):EV普及を後押しする「EVフリート」 脱炭素化の実現に貢献する日立の取り組み:社会イノベーション:日立 (social-innovation.hitachi)

COP28では、気候変動対策の強化に向けて今後の行動をどうすべきか、その道筋が示される見通しです。日立は会場で、さまざまなステークホルダーからの意見や最新トレンドを収集することで、今後、ニーズにマッチしたイノベーションの提供につなげたいと考えています。